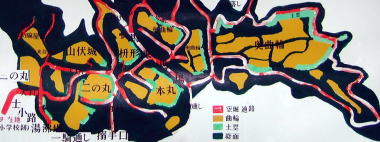

| 【道案内】 | 城跡の地図 | ||

| 県道561号国見トンネルを北西へ抜けてから2km程西進した右手に城跡用の無料駐車場があり、ここから登ります。 | |||

| 【感想・メモ】 | |||

| 駐車場の奥に城の説明板があります。そこから田んぼの先に大手口の表示があり、少し登ると鳥居があります。この左手に大来目神社があり、その奥に球麻屋敷があります。鳥居から右手へ進むと二の丸・本丸で大手門跡が見られます。枡形を通ると山伏城がありますが、枡形城より立派な枡形でした。この山伏城と枡形城の間にはかなり立派な大空堀があります。本丸は土塁がしっかりし、その奥の馬場や奥曲輪はだだっ広くて、土塁で区画されています。 | |||

| 【歴史】 | |||

| 築城に関しては詳細不明で諸説あるが、平安時代(長元9年(1036)頃?)に大隅国肝属郡の弁済使に任ぜられた伴兼貞の子孫・兼俊が肝付氏を称し、高山城を築いたともいわれ、以後肝付氏が代々居城とした。戦国時代には島津氏に対抗し、永正3年(1506)肝付兼久は島津氏11代忠昌が自ら柳井谷に本陣を構え攻撃するも退けるなど、不落の名城だった。しかし、天正元年(1573)島津氏に降伏し、天正8年(1580)18代兼護(兼道)は阿多に移され高山城は廃城となった。 参考資料 『日本城郭大系』新人物往来社発行 現地説明板 |

|||

|

|

|

|

| 大手門 | 空堀 | ||